羅智光 道長

香港道教 殿堂級人物

術數文章 《1》 2025.09.30

孫玉萍

先師羅智光道長,乃廣東佛山疊滘鄉之英才,生於風華正茂之年代,三十年代之初,少年英姿颯爽,遷居至香港。在父親的薰陶下,十七歲時,懷抱道義,自薦入道教先天道。先天道是香港道教三大派別之一,主張儒釋道三教合一。羅道長的原名是寶浩,字智光,取勉志為道號。

先賢 羅智光道長攝於青松觀『香港道教學院』

先師立志一生宏揚道學,志在弘道濟世,尤為積極維護道教在香港之發展,付出巨大心血與深遠影響。抗戰期間及戰後復興,擔負起聯繫香港各大小道觀及道堂之重任,並發起多項慈善善舉,救濟蒼生。戰後不久,百業待興,羅道長接手管理好位於深水埗的『龍慶堂』,為道教在香港的傳播奠定另一堅實根基。六十年代,協助一眾同道中人合力創立『香港道教聯合會』,為道教奠定在香港的法定地位,並擔任副主席及理事至終,期間屢次代表道教出席《香港六大宗教首長座談會議》,為香港宗教界作出卓越貢獻,彰顯其崇高品格與宗教情懷。

先師羅道長博學多才,學識淵博,除對道家思想及道教經典文獻有深厚研究外,對道教科儀、扶乩、占卜術數、道教音樂、丹道等皆有精深造詣。此外,對中華文化之琴棋書畫亦通達無礙,藝事精湛;尤為擅長書法及詩文,墨寶流傳甚廣,曾一時洛陽紙貴,成為文壇佳話,品格高雅,令人敬仰。

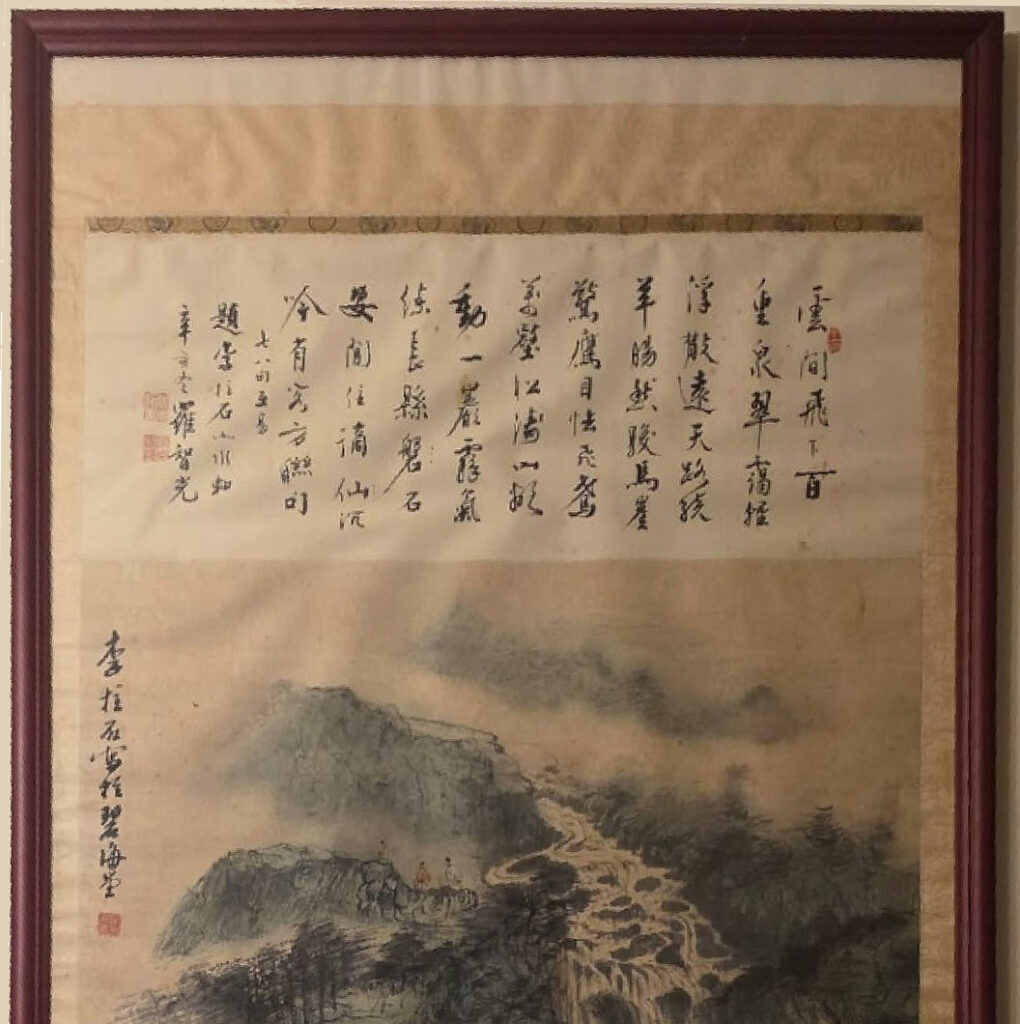

羅智光道長墨寶:李柱石畫、羅智光題、孫玉萍珍藏

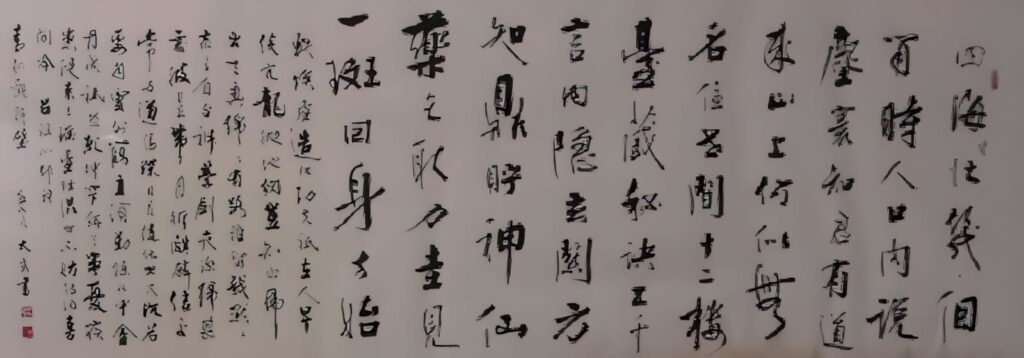

羅智光道長墨寶,掛在『青松觀』內:呂純陽仙祖詩集六首。

四海皆忙幾個閒,時人口內說塵寰。知君有道來山上,何似無名住世間。

十二樓臺藏秘訣,五千言內隱玄關。方知鼎貯神仙藥,乞取刀圭見一班。

回身方始出埃塵,做化工夫祇在人。早使亢龍拋地網,豈知白虎出天真。

綿綿有路誰留我,默默忘言自合神。擊劍夜深歸甚處,披星帶月折麒麟。

結交常與道情深,日日隨他出又沉。若要自通雲外鶴,直須勤煉水中金。

丹成只恐乾坤窄,餌了寧憂疾患侵。未去瑤臺猶混世,不妨盃酒喜閒吟。

位於香港道教「青松觀」內之其中一牌樓上有「羅智光道長」的《西華證妙》橫板題字及對聯。

延壽十年 弘道不遺餘力

1986年,羅道長親自告知家人包括本人在內道:「吾年六十九,自算得三年後七十二便享盡天年。」

三年後,1989年,屯門『道教青松觀』獲得《呂純陽祖師乩文》之旨意,賜予羅智光道長延壽十年,囑託其把握此良機,努力不懈,協助時任『道教青松觀』觀長侯寶垣道長,共謀宏圖,務必在弘揚道教文化事業中,伸延創造一番光輝燦爛的成就。侯寶垣道長是創立『青松觀』之觀長,濟世為懷,贈醫施藥,作育英才,造福社群,極受道教界內外人士尊崇。此乩文,成為青松觀「鎮觀之寶」,光耀千秋,流傳後世,彰顯先師之崇高地位與永恆精神。

兩位尊貴的道長,秉持著天命所托,矢志不渝,勤勉不懈,於香港道教界譜寫了一段前所未有的輝煌篇章,成為後世敬仰的楷模。

始於1991年,兩位道長合力創立了青松觀『香港道教學院』,並擔任正、副院長,親力親為,猶如春風化雨,滋養著道教的薪火相傳。學院聘請國內外多位著名道家學者,授課之餘,亦如桃李滿天下,桃李芬芳。課程內容豐富多彩,涵蓋道教源流之史,研習道家文化及道教古籍經典,探討道家養生之道,並詳述齋醮科儀之繁瑣與神秘。

此外,兩位道長更屢次舉辦盛大的國際學術研討會與講座,座無空席,盛況空前,激盪出道教學術的火花。此舉不僅推動了道教學術的繁榮昌盛,更如春雷震撼,喚醒世人對道教文化的重視與熱愛。其所倡導之學術風氣,猶如清風拂面,沁人心脾,廣為社會各界所推崇與敬仰。

1998年乃是道教弘揚之另一重要里程碑,當時創立了『國際道聯會』。此會廣納海內外道教英才,匯聚眾志成城之力,旨在將中華文化之瑰寶推向世界舞台。除了成立學院外,亦發行多款具有深遠意義之刊物,包括《弘道》、《道家文化研究》以及《香港道教學院叢書》等,皆由德高望重之羅道長親自擔任主編,精心籌劃,力求完美。

此外拜訪及資助國內外多間道觀。

秉持著弘揚道教文化的使命,不遺餘力,羅道長不惜於百忙中出任顧問,為鼓勵粉嶺『蓬瀛仙館』創建《道教文化中心資料庫》網站,將道教文化、經典、傳說、儀式與藝術等悉數收錄,讓世人得以透過現代科技,隨時窺見那深邃玄妙的道家哲理,功德無量。同時建議及籌劃成立蓬瀛仙館《香港道樂團》,以古韻悠揚的樂聲,傳遞道教的精神與文化。

侯寶垣道長(左)與羅智光道長(右)於九十年代合照 及 代表香港道教「青松觀」拜訪並資助國內道觀維修殿宇。

在國際道教界,兩位道長付出的努力,不僅彰顯了道教的博大精深,更為香港乃至世界的道教文化傳播立下了不朽的豐功偉績,成為後人敬仰的永恆傳奇。兩位道長先後相隔8個月於1999年及2000年功德圓滿,駕鶴歸真。

Thank you! 感謝支持!